愛猫が何度もトイレに行ったり、排尿時に痛そうに鳴いたりする姿を見るのは、飼い主として本当につらいですよね。

「もしかして、尿路結石や尿管結石だったらどうしよう…」と不安がよぎったり、「一度経験すると再発が怖くて…」と感じたりしていませんか?

我が家の愛猫が尿路結石と診断され、共に乗り越えてきた私には痛いほどよくわかります。

我が家の愛猫は、獣医師の先生による適切な治療と、その後の徹底した予防ケアによって、今では元気に毎日を過ごせるようになりました。

その過程で私が痛感したのは、「正しい知識」と「日々の小さな積み重ね」がいかに愛猫の健康を守る上で重要か、ということです。

その結果として「これなら自信を持っておすすめできる!」という具体的な予防法を見つけ出すことができました。

この記事では、私の体験と集めた情報を元に、猫の二大結石であるストラバイト結石とシュウ酸カルシウム結石の原因に応じた具体的な予防策を徹底解説します。

✅ なぜ猫は尿路結石や尿管結石になりやすいの?

✅ 愛猫が出す尿路結石の初期症状とは?

✅ ストラバイト結石とシュウ酸カルシウム結石、石の種類で対策はどう違う?

✅ 食事療法の基本と、愛猫に最適なキャットフード、療法食の選び方

✅ 「お水を飲んでくれない…」を解決!水分補給テクニック

✅ 理想的なトイレ環境の作り方とおすすめグッズ

✅ 再発防止のために、飼い主ができる継続的なケアとは?

✅ ノルウェージャンフォレストキャット特有の注意点や私の体験談!

一緒に、大切な家族の健康を守っていきましょう。

尿路結石とは?猫にとって一般的な病気?尿管結石との違いは?

愛猫の健康を考える上で、「尿路結石(にょうろけっせき)」という言葉を耳にしたことがある飼い主さんは多いかもしれません。

しかし、具体的にどのような病気で、何が問題となるのか、よく似た名前の「尿管結石(にょうかんけっせき)」とはどう違うのか、理解している方は少ないのではないでしょうか。

この病気の基本をしっかりと押さえ、正しい知識がいざという時の冷静な判断と、そして何よりも効果的な予防へ繋がります。

尿路結石症の基本:どこにできる?何が問題?

尿路結石症とは、尿の通り道である「尿路」に石(結石や結晶とも呼ばれます)が形成される病気の総称です。

尿路結石症は、猫によく見られる泌尿器系の病気の一つです。

どの年齢の猫でも発症する可能性がありますが、特に中高齢の猫に多い傾向があるとされています。

尿路には、腎臓、尿管(腎臓と膀胱をつなぐ管)、膀胱、尿道(膀胱から尿を排出する管)が含まれます。

ルカ

ルカ尿路結石症は、命に関わる怖い病気ニャー

- 痛みと不快感:

結石が尿路の粘膜を傷つけたり、炎症を引き起こしたりすることで、猫に強い痛みや不快感を与えます。 - 排尿障害:

石が尿路に詰まることで、頻尿(トイレに何度も行く)になったり、排尿困難(排尿に時間がかかる、力む)、さらには全く尿が出せない「尿道閉塞」を引き起こすことがあります。 - 血尿:

結石によって尿路が傷つくと、血尿が出ることがあります。尿の色がピンク色になったり、キラキラした結晶のようなものが混じったりすることも。 - 感染症のリスク:

結石があると細菌が繁殖しやすくなり、膀胱炎などの感染症を併発するリスクが高まります。 - 腎機能障害:

尿管結石や尿道閉塞によって尿の流れが完全に妨げられると、腎臓に大きな負担がかかり、急性腎障害など命に関わる状態に陥ることもあります。

若い猫でも食生活や体質によっては発症するため、油断はできません。

尿管結石の特異性と危険性について

尿路結石の中でも、特に注意が必要なのが尿管結石です。

これは、腎臓で作られた尿を膀胱へと送る細い管である「尿管」に結石が詰まってしまう状態を指します。

尿管結石の怖いところは、以下の点です。

- 症状が出にくいことがある:

尿管が完全に詰まるまでは、目立った症状が現れにくいことがあります。そのため、気づいた時には腎機能がかなり低下しているケースも少なくありません。 - 急速な腎機能悪化:

尿管が結石で塞がれると、腎臓で作られた尿が排出できなくなり、腎臓内に尿が溜まって腫れ上がり(水腎症)、急速に腎機能が悪化します。片方の尿管だけが詰まった場合でも、もう片方の腎臓に大きな負担がかかります。 - 診断・治療の難しさ:

尿管は非常に細いため、小さな結石でも詰まりやすく、また画像診断(レントゲンやエコー)でも見つけにくいことがあります。治療も内科的な方法では難しく、外科手術が必要となる場合が多いですが、手術自体の難易度も高いとされています。

尿管結石は発見が遅れると命に関わる可能性が高い、非常に危険な状態です。

少しでも異変を感じたらすぐに動物病院を受診するニャー

ノルウェージャンフォレストキャットは特に注意が必要?

「ノルウェージャンフォレストキャットは尿路結石になりやすいの?と心配される飼い主さんもいらっしゃるかもしれません。

一般的に、特定の猫種が他の猫種に比べて圧倒的に尿路結石、尿管結石になりやすいという、明確な科学的データはありません。

以下のことが発症の原因になると考えられています。

個体差(体質、遺伝的要因の可能性)

年齢、性別(特に去勢後のオス猫は尿道が狭く長いため、尿道閉塞のリスクが高いとされる)

生活習慣(食事内容、水分不足、肥満、ストレスなど)

ボクみたいな去勢後のオス猫は特に注意が必要ニャー

飼い主として知っておくべき初期サインと日々の観察ポイント

尿路結石や尿管結石は、早期発見・早期対応が何よりも大切です。

愛猫が出す小さなSOSを見逃さないために、以下の初期症状や変化に日頃から注意を払いましょう。

- トイレの様子の変化:

- 排尿の回数、量、色、排尿時の姿勢や鳴き声、トイレにいる時間など、普段のパターンと変わりがないか。

- 飲水量の変化:

- 水を飲む量や回数が急に増えたり減ったりしていないか。水の飲み方(場所や器の好みなど)に変化はないか。

- 食事量や食べ方の変化:

- 食欲が落ちていないか、いつもと違うものを食べたがったり、逆に食べなくなったりしていないか。

- 元気や活動量の変化:

- 普段よりおとなしい、遊ばなくなった、寝てばかりいる、逆に落ち着きがないなど、活動レベルに変化はないか。

- 毛づやや皮膚の状態の変化:

- 毛づやが悪くなったり、特定の場所をしきりに舐めたりしていないか(痛みや不快感のサインであることも)。

- 行動や性格の変化:

- 隠れて出てこない、触られるのを嫌がる(特にお腹周り)、攻撃的になる、甘え方が変わるなど。

これらのサインは、必ずしも尿路結石だけが原因とは限りませんが、何らかの体調不良を示している可能性が高いです。

一つでも当てはまる、あるいは「いつもと何か違う」と感じたら、自己判断せずにできるだけ早く動物病院を受診しましょう。

愛猫からのSOS?尿路結石の主な症状チェックリスト

猫は不調を隠すのが上手な動物と言われています。

そのため、飼い主が「いつもと何か違うな」という小さなサインに気づいてあげることが、尿路結石、尿管結石のような病気の早期発見・早期治療に繋がります。

ここでは、見逃してはいけない尿路結石の主な症状をご紹介します。

「うちの子、もしかして…?」と思ったら、すぐに動物病院に相談しましょう。

初期症状:いつもと違う?こんな変化に気づいたら要注意!

尿路結石の初期症状は、日常生活の中の些細な変化として現れることがあります。

普段から愛猫の様子をよく観察し、これらのサインを見逃さないようにしましょう。

- トイレの回数・様子の変化:

- 頻尿(何度もトイレに行くが、少ししか出ていない)

- トイレにいる時間が長い、力んでいるのに出にくい(排尿困難)

- トイレ以外の場所で粗相をしてしまう

- 尿の変化:

- 血尿(尿がピンク色、赤っぽい、茶色っぽい)

- 尿の量が極端に少ない、または全く出ていない(これは緊急事態です!)

- 尿の臭いがいつもと違う

- 行動・様子の変化:

- 元気がない、ぐったりしている

- 食欲不振(ご飯を食べない、食べる量が減った)

- 落ち着きがない、そわそわしている

- お腹や陰部をしきりに舐める

- 嘔吐

- 触られるのを嫌がる(特にお腹周り)

- 隠れて出てこない

これらの初期症状は、他の病気の可能性も考えられますが、いずれにしても何らかの不調のサインであることは間違いありません。

進行した場合の症状:血尿、排尿痛など、見逃せない危険なサイン

初期症状を見逃してしまったり、病状が急速に進行したりすると、よりはっきりと深刻な症状が現れてきます。

これらは愛猫が強い痛みや苦痛を感じているサインであり、一刻も早い対応が求められます。

- 明らかな血尿:

尿の色がピンク色、鮮やかな赤色、ワインのような色、あるいは濃い茶褐色(古い血液が混じった場合など)になることがあります。時には、尿にキラキラ光る砂のようなもの(キラキラした尿=尿中の結晶)が肉眼で確認できることも。 - 排尿時の強い痛み:

排尿時に「ニャー!」「アオーン!」などと普段とは違う苦しそう、あるいは甲高い声で鳴いたり、痛みに耐えるように体を震わせたり、背中を丸めたりすることがあります。 - 持続的な【元気がない】状態・重度の【食欲不振】:

ぐったりして動かず、呼びかけにもほとんど反応しなくなったり、水も飲まず、全くご飯を食べなくなったりします。 - 嘔吐:

尿路の閉塞などにより体内に老廃物や毒素が溜まる(尿毒症)と、嘔吐を繰り返すことがあります。 - 腹部の膨満感や顕著な痛み:

お腹がパンパンに張っているように感じられたり、触るとキャンと鳴いて極度に嫌がったりします。

これらの症状が見られた場合は、様子を見ている時間はありません。すぐに動物病院を受診してください。

尿が全く出ていない状態は、命に関わる緊急事態です。

オス猫は危険!尿道閉塞の恐怖と緊急性

尿路結石の中でも、特にオス猫の飼い主さんが絶対に知っておかなければならないのが「尿道閉塞(にょうどうへいそく)」の危険性です。

結石や炎症による浮遊物などが尿道(特にオス猫の細く長いペニス尿道)に完全に詰まってしまい、尿が全く排出できなくなる状態を指します。

尿道閉塞は、発症から24~48時間以内に適切な処置(尿道カテーテルによる閉塞解除など)を行わないと、尿毒症や急性腎不全、高カリウム血症による心停止などを引き起こし、命を落とす可能性が非常に高い、極めて緊急性の高い状態です。

- 何度もトイレに行くが、全く尿が出ていない(最も重要なサインです!1滴も出ていない状態は非常に危険)

- トイレで長時間苦しそうにいきんでいるが、何も出ない(お腹に力を入れているが、効果がない様子)

- 激しく鳴いたり、聞いたことのないような苦しそうな声でうめいたりする(強い痛みを示しています)

- 落ち着きがなく、部屋の中をウロウロしたり、横になったり起き上がったりを繰り返す(痛みと不快感でじっとしていられない)

- 腹部がパンパンに張っている(膀胱に尿が溜まり、破裂の危険性も)

- 嘔吐を繰り返す(尿毒症の症状が出始めている可能性)

- ぐったりして動かなくなる(虚脱状態)(ショック状態に近い)

オス猫は要注意ニャー

なぜオス猫は特に危険なのでしょうか?

オス猫の尿道は、メス猫に比べて解剖学的に非常に細く、かつS字にカーブしている部分があるため、小さな結石や結晶、炎症による粘膜の腫れ、あるいは筋肉の痙攣などでも詰まりやすいのです。

なぜ起こるの?尿路結石の主な原因を徹底解説

愛猫が尿路結石と診断された時、多くの飼い主さんが「なぜうちの子が…?」という疑問を抱くことでしょう。

あるいは、これから予防を考える上で、「何に気をつければいいの?」と具体的な原因を知りたい方も多いはずです。

尿路結石症は、単一の原因で起こるわけではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

主な原因として考えられるものを、詳しく見ていきましょう。

最大の原因は「水分不足」:尿が濃くなることのリスク

猫の尿路結石の最も大きな原因の一つが、慢性的な「水分不足」です。

猫の祖先は、雨の少ない砂漠地帯で暮らしていたため、少ない水分でも生きられるように体が適応しています。

その名残で、現代の猫たちも自ら積極的に水を飲む量が少ない傾向にあると言われています。

- 尿の濃縮:

飲水量が少ないと、尿の量が減り、尿中のミネラル成分(結石の材料となるもの)の濃度が高まります。濃縮された尿の中では、これらのミネラルが溶けきれずに結晶化しやすくなり、やがて結石へと成長してしまうのです。 - 排尿回数の減少:

飲水量が少ないと、当然ながら排尿回数も減りがちです。尿が膀胱内に長時間留まることで、結晶が沈殿・凝集しやすくなり、結石形成のリスクを高めます。

十分な水分補給を促し、尿を適切な濃度に保ち、排尿回数を増やすことが、尿路結石予防の基本中の基本と言えるでしょう。

水をたくさん飲んで、オシッコをたくさん出すことが重要なんだね!

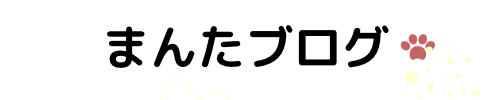

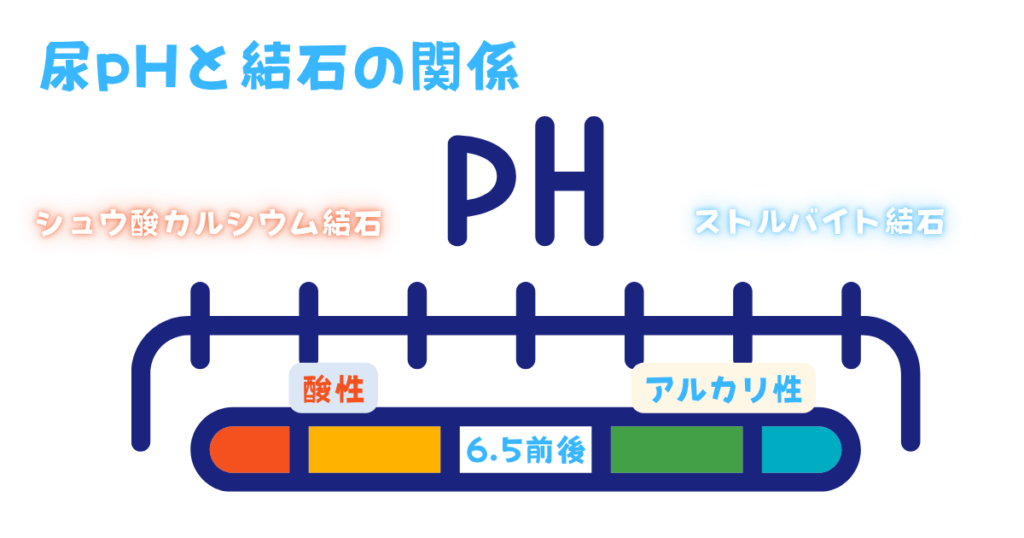

毎日の「食事」が大きく関わる!ミネラルバランスと尿pH

毎日の食事内容も、尿路結石の形成に極めて大きな影響を与えます。

特に重要なのが、「ミネラルバランス」と「尿のpH(ペーハー)」です。

- ミネラルバランスの乱れ:

キャットフードに含まれるミネラル成分、特にマグネシウム、リン、カルシウムなどは、結石の構成成分となります。これらのミネラルが必要以上に多かったり、バランスが崩れていたりすると、尿中で過飽和状態となり、結晶化しやすくなります。- ストラバイト結石:

マグネシウム、リン、アンモニウムが主な構成成分です。これらの過剰摂取はリスクを高めます。 - シュウ酸カルシウム結石:

カルシウムやシュウ酸の過剰摂取、あるいは代謝異常が関与すると考えられています。

- ストラバイト結石:

- 尿pHの偏り:

尿のpH(酸性度・アルカリ性度を示す数値)も、結石の種類によって形成のしやすさに大きく関わります。- ストラバイト結石:

一般的にアルカリ性の尿(pHが高い状態)で形成されやすい傾向があります。 - シュウ酸カルシウム結石:

一般的に酸性の尿(pHが低い状態)で形成されやすい、あるいは特定のpH域でリスクが高まるとされています。

- ストラバイト結石:

市販のキャットフードの中には、これらのミネラルバランスや尿pHに配慮して設計されたものもありますが、愛猫の体質や結石の種類(またはそのリスク)によって最適なフードは異なります。

安易な自己判断は避け、必ず獣医師に相談しながら選ぶことが重要です。

見落としがちな「肥満」もリスクを高める

意外に思われるかもしれませんが、「肥満」も尿路結石のリスクを高める要因の一つと考えられています。

- 代謝の変化:

- 肥満は体内の様々な代謝プロセスに影響を与え、尿の性状(pHやミネラル濃度など)を変化させる可能性があります。

- 活動量の低下:

- 肥満の猫は、どうしても活動量が減りがちです。運動不足は飲水量の低下や排尿回数の減少に繋がりやすく、結果として尿が濃縮されやすくなります。

- 炎症体質の可能性:

- 肥満は慢性的な炎症状態と関連があるとも言われ、これが膀胱などの炎症を引き起こし、結石形成を助長する可能性も指摘されています。

ノルウェージャンフォレストキャットのような大型種は、骨格がしっかりしているため肥満に気づきにくいこともあります。

室内飼育が中心となる現代では運動不足から体重が増加しやすい傾向にあるので、日頃からの体重管理と適度な運動が、尿路結石予防のためにも大切です。

「ストレス」が引き金になることも

精神的な「ストレス」も、猫の尿路結石、特に特発性膀胱炎(FIC:原因不明の膀胱炎で、ストレスが関与するとされる)を引き起こし、結果として結石ができやすい環境を作ってしまう原因の一つと考えられています。

猫は非常にデリケートな動物で、些細な環境の変化や生活リズムの乱れでもストレスを感じやすいです。

- 飲水量の減少や排尿の我慢:

- ストレスを感じた猫は、水を飲む量が減ったり、安心してトイレに行けずに排尿を我慢してしまったりすることがあります。これは尿の濃縮や膀胱内での滞留時間を長くし、結石形成のリスクを高めます。

- 免疫力の低下:

- 慢性的なストレスは免疫力を低下させ、細菌感染による膀胱炎などを引き起こしやすくする可能性も。

具体的なストレスの原因としては、引っ越し、模様替え、新しい同居ペットの追加、来客、騒音、飼い主とのコミュニケーション不足、トイレ環境への不満などが挙げられます。

愛猫にとって何がストレスになるのかを理解し、できる限り取り除いてあげることが重要です。

その他(細菌感染、体質など)

- 細菌感染:

- 尿路に細菌が感染し膀胱炎などを起こすと、尿のpHがアルカリ性に傾き、ストラバイト結石が形成されやすくなることがあります。

- 特定の病気や薬の影響:

- クッシング症候群のような内分泌系の病気や、特定の薬(利尿剤やステロイドなど)の長期使用が、尿の性状に影響を与え、結石形成のリスクを高めることがあります。

食事管理(選び)で尿路結石を寄せ付けない

愛猫の尿路結石の予防と対策を考える上で、避けて通れないのが毎日の「食事管理」です。

どんなキャットフードを選び、どのように与えるかが、愛猫の尿の性状、ひいては結石のできやすさに極めて大きな影響を与えます。

「どんなフードなら安心なの?」「療法食って何?」「ウェットフードは本当にいいの?」

そんな疑問に、具体的にお答えしていきます。

バランスの取れた総合栄養食:特定のミネラルバランスに偏らないフード選びの重要性

大前提として、健康な猫の主食は「総合栄養食」と記載されたキャットフードであることが基本です。

「総合栄養食」とは、そのフードと水だけで、猫が健康を維持するために必要な栄養素がバランス良く摂取できるように作られたフードのことを指します。

尿路結石予防の観点からも、この「栄養バランス」は非常に重要です。

特に、結石の材料となりやすいマグネシウム、リン、カルシウムといったミネラルの過剰摂取やアンバランスは避けなければなりません。

- 適切なミネラルバランスの維持

良質な総合栄養食は、これらのミネラルが必要な範囲内に収まるように調整されています。自己判断で特定の栄養素を過剰に与えたり、栄養バランスの偏った食事を続けたりすることは、結石形成のリスクを高めます。 - 健康な尿pHの維持サポート

多くの総合栄養食は、猫の尿が極端な酸性やアルカリ性に傾かないよう、ある程度pHを考慮して作られています。(ただし、結石予防に特化した調整ではありません) - 体全体の健康維持

尿路だけでなく、体全体の健康を高いレベルで維持することが、結果として病気になりにくい体質づくりに繋がります。

フード選びに迷ったら、まずは信頼できるメーカーの「総合栄養食」の中から、愛猫の年齢(子猫用、成猫用、シニア用など)や活動量に合ったものを選ぶことから始めましょう。

療法食ってどんなもの?獣医師に相談するタイミングは?

尿路結石の食事療法と聞いて、多くの方が「療法食(りょうほうしょく)」を思い浮かべるのではないでしょうか。

療法食とは、特定の病気の管理や治療を目的として、栄養成分が特別に調整されたフードです。

療法食は、獣医師が愛猫の結石の種類(ストルバイトケア、シュウ酸カルシウムケアなど)、体の状態、尿のpHなどを総合的に判断して処方するものであり、飼い主さんの自己判断で選んだり、他の猫に与えたりしてはいけません。

結石ができてしまった場合

- ストルバイト結石の場合:

-

結石を溶かす目的(溶解療法)や、再発防止のために処方されます。尿pHを酸性に傾け、マグネシウムやリンの含有量を制限しているものが多いです。

- シュウ酸カルシウム結石の場合:

-

この結石は食事で溶かすことが難しいため、主に再発防止を目的に処方されます。尿中のシュウ酸やカルシウムの濃度を低く抑え、尿量を増やすような工夫がされています。

結石ができやすい体質と診断された場合

尿検査などで結晶が見つかったり、過去に結石の経験があったりする場合、予防目的で処方されることがあります。

尿のpHコントロールが必要な場合

特定の方向に尿pHが傾きやすい猫に対して、pHコントロールを目的とした療法食が選択されることもあります。

| ブランド例 | 代表的な尿路ケアラインナップ(例) | 主な特徴(例:ストルバイト/シュウ酸、pH調整など) |

| ロイヤルカナン | ユリナリーS/O、ユリナリーS/Oエイジング7+、ユリナリーS/Oオルファクトリー、CLTなど | ストルバイトおよびシュウ酸カルシウム結石症の猫のために、尿量増加と尿中濃度低下をサポート。猫の嗜好性にも配慮した多様なラインナップ。 |

| ヒルズ | プリスクリプション・ダイエット c/d マルチケア、s/d、w/d(体重管理と併用も)など | ストルバイト結石溶解時の栄養管理、ストルバイトとシュウ酸カルシウム双方の結石リスクに対応した栄養。ストレス性膀胱炎にも配慮した製品も。 |

| ドクターズケア | 猫用 ストルバイトケア、猫用 尿石ケア(シュウ酸カルシウムにも配慮)など | 日本の獣医師と共同開発。ストルバイト結石に配慮しつつ、シュウ酸カルシウム結石のリスクも低減するようにミネラルやアミノ酸を調整。 |

ウェットフードの活用で水分補給量アップ!メリット、選び方のポイント

尿路結石予防において、「水分補給」が非常に重要であることはお伝えしましたが、その効果的な手段の一つがウェットフードの活用です。

- 圧倒的な水分含有量

ウェットフードは約70~80%が水分で構成されています。

毎日の食事にウェットフードを取り入れることで、猫が自然な形で無理なく水分を摂取でき、尿量を増やし、尿を薄める効果が期待できます。これは、結石の材料となるミネラルが尿中で飽和しにくくなるため、結石形成の予防に非常に有効です。 - 嗜好性が高いものが多い

一般的に香りが強く、食感が良いため、食欲が落ちている猫や、好みがうるさい猫でも食べてくれやすい傾向があります。 - 満腹感を得やすい

水分が多いため、同じカロリーでもカサが増し、満腹感を得やすいため、肥満予防にも繋がる場合があります。

どんなウェットフードを選んだらいいの?

- 「総合栄養食」であること:

主食として与える場合は、必ず「総合栄養食」と記載のあるものを選びましょう。

「一般食」や「副食」と書かれたものは、栄養バランスが調整されていないため、おやつやトッピング程度に留めるべきです。 - 原材料の質:

良質な動物性タンパク質が主原料であるか、不必要な添加物が使われていないかなどをチェックしましょう。 - 愛猫の好みと体質:

いくら体に良くても、愛猫が食べてくれなければ意味がありません。

様々な味や形状(パテ、フレーク、スープタイプなど)を試して、好みのものを見つけてあげましょう。

アレルギー体質の子は原材料にも注意が必要です。

おやつは与えてもいい?

毎日の楽しみであるおやつも、尿路結石予防を意識するなら与えないことを強くおすすめします。

治療中のおやつなんて、もってのほかニャー

おねだりされるとついあげたくなってしまいますが、グッと我慢しましょう。

とにかく飲んでもらおう!「水分補給量」を増やす工夫と飲ませる工夫

尿路結石・尿管結石の最大の原因の一つは「水分不足」です。

最もシンプルかつ効果的な予防策は、十分な水分補給によって尿量を増やし、尿を薄めること。

しかし、猫はもともとあまり積極的に水を飲まない動物です。

「どうすればもっと飲んでくれるの?」と悩む飼い主さんは少なくありません。

ここでは、今日からすぐに試せる具体的な水分補給の工夫と、飲ませる工夫について詳しくご紹介します。

新鮮な水をいつでも飲める環境づくり

基本となるのは、愛猫が「いつでも」「新鮮で美味しい水を」「気持ちよく」飲める環境を整えてあげることです。

意外なことが、猫の飲水量を左右しているかもしれません。

- 水飲み場と場所を工夫する

- 場所: 食事場所やトイレのすぐ隣は避け、静かで落ち着ける場所に置くのが基本です。猫は食事場所と水飲み場が離れていることを好む傾向があります。

- 数: 猫がよく過ごす場所に複数(理想は「猫の数+1個」以上)設置しましょう。リビング、寝室、廊下など、いつでも目につく場所に置くことで、飲む機会が増えます。

- 常に新鮮で清潔な水を保つ

- 水は最低でも1日1回、できれば朝晩2回は交換しましょう。ホコリや毛が入っていたらその都度取り替えるのが理想です。猫は嗅覚が鋭いため、古い水の臭いを嫌がることがあります。

- 水飲みボウルの素材や形状を見直す

- 素材: 陶器製、ガラス製、ステンレス製が衛生的でおすすめです。プラスチック製のボウルは傷がつきやすく、雑菌が繁殖したり、臭いがつきやすかったりするため、猫が嫌うことがあります。

- 形状と大きさ: 猫はヒゲが器のフチに当たることを嫌うため、ヒゲが当たらない広口で浅めのボウルを好む子が多いです。ある程度の重さがあり、飲んでいる時に動かない安定感のあるものが良いでしょう。

- ボウルを清潔に保つ

- 水を交換する際には、ボウルも毎回きれいに洗いましょう。ぬめりは雑菌の温床となり、水の味や臭いを損なう原因になります。

水飲み場を増やしてもらったら、水をよく飲むようになったニャー

試してみたい!飲水量を増やすグッズ

基本的な環境を整えても、なかなか水を飲んでくれない…。

そんな時は、猫の本能や好みを刺激する、一歩進んだ工夫を試してみましょう。

猫は溜まっている水よりも、流れている水に興味を示し、新鮮だと感じてよく飲む傾向があります。

自動給水器は、常に水が循環し、フィルターによってホコリや毛、カルキ臭などを除去してくれるため、いつでも美味しく清潔な水を提供できる飲水量を増やすグッズとして非常に人気です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 猫の興味を引き、飲水量を増やす効果が期待できる フィルターで水を清潔に保てる 水の交換頻度を減らせる | 定期的なフィルター交換や本体の清掃が必要 モーター音が気になる猫もいる 電源が必要 |

- 清掃のしやすさ: パーツが少なく、洗いやすい構造のものを選びましょう。

- フィルターの性能とコスト: 交換用フィルターの入手しやすさと価格も考慮。

- 素材: 陶器製やステンレス製など、清潔さを保ちやすいものがおすすめです。

- 静音性: モーター音が静かなものを選ぶと、音に敏感な猫も安心して使えます。

どれくらい飲めばいいの?飲水量の目安

「一日にどれくらいの水を飲ませれば予防になるの?」とよく質問を受けます。

ただし、これはあくまで目安です!

必要な飲水量は、以下の要因によって大きく変わります。

- 食事の種類:

ウェットフードを主食にしている場合は食事から多くの水分を摂取しているため、直接飲む水の量は少なくなります。ドライフードが主食の場合は、より多くの水を飲む必要があります。 - 年齢と活動量:

成長期の子猫や、よく運動する猫はより多くの水分を必要とします。 - 気候や環境:

夏場や暖房の効いた乾燥した室内では、必要な水分量が増えます。 - 健康状態:

腎臓病や糖尿病などの病気があると、飲水量が増加(多飲)することがあります。

正確な飲水量を毎日測定するのは大変な場合も多いでしょう。

量にこだわりすぎるよりも、「尿の色が薄い黄色であるか」「十分な量の尿が出ているか」といった排尿状態を日々チェックする方が、実践的で重要な健康管理の指標となります。

快適な「トイレ環境」が排尿を促す

「食事や水分補給には気を使っているのに、なぜか愛猫の尿路結石が再発してしまう…」

その原因は、もしかしたら毎日のトイレ環境にあるのかもしれません。

猫は非常にきれい好きで、デリケートな動物で、トイレ環境に少しでも不満があると、排尿を我慢してしまいがち。

尿が膀胱に溜まる時間が長くなると、尿が濃縮され、結石ができやすい環境になってしまいます。

ここでは、愛猫が毎日気持ちよく排尿できるよう、今すぐ見直したいトイレ環境改善のポイントを具体的に解説していきます。

トイレの数と設置場所の重要性

まず見直したいのが、トイレの数と設置場所で、猫の排尿行動に直接影響を与える、非常に重要な要素です。

- トイレの数は「猫の頭数 + 1個」

- 多頭飼いの場合はもちろん、一頭飼いの場合でも、複数のトイレを用意するのが理想とされています。猫は「いつもきれいなトイレを使える」という選択肢を持つことができ、安心して排尿できます。片方が汚れていても、もう片方を使えるという安心感は非常に大きいです。

- 設置場所は「静かで安心できる場所」

- 猫は排泄中、非常に無防備な状態になります。そのため、人の出入りが激しい場所や、洗濯機などの大きな音がする場所の近くは避け、静かで落ち着ける場所に設置しましょう。家の角や、壁に囲まれた場所などが好まれる傾向にあります。

- 食事場所や寝床とは離す

- 猫は、食事をする場所や寝る場所のすぐ近くで排泄することを嫌います。人間と同じように、食事スペースとトイレは明確に分けてあげましょう。

トイレが複数あると、いつでもどこでも行けるから安心ニャー

猫が好むトイレの条件とは?(砂の種類、形状、清潔さ)

数と場所を整えたら、次はそのトイレ自体の「質」に注目します。

- 【最重要】常に清潔であること

何よりも大切なのが清潔さです。猫は嗅覚が優れているため、汚れたトイレを非常に嫌います。- 掃除の頻度: 尿や便は、少なくとも1日に1回、できれば朝晩2回は取り除いてあげましょう。

- 砂の全交換と丸洗い: トイレ本体と猫砂は、月に1~2回程度を目安に全交換し、洗剤で丸洗いして天日干しするのが理想です。これにより、臭いや雑菌の繁殖を防ぎます。

- 適切な形状とサイズ

特に体の大きな猫種にとっては、サイズが非常に重要です。- サイズ: 猫が中で楽に方向転換できるくらいの広さが必要です。一般的には「体長の1.5倍以上」の長さが目安とされています。

- 形状: フード(屋根)付きとオープンタイプがありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

- フード付き: 砂が飛び散りにくく、プライバシーを確保できる。一方、臭いがこもりやすく、飼い主が排泄物の確認をしにくい。

- オープンタイプ: 臭いがこもらず、猫が出入りしやすい。飼い主が掃除や健康チェックをしやすい。砂は飛び散りやすい。

- 選び方: 最終的には愛猫の好みで選びましょう。両方試してみるのも一つの手です。

- 入口の高さ: 子猫や高齢の猫、関節に問題がある猫には、入口の段差が低いものがおすすめです。

ボクには標準的なトイレは小さすぎるから、大型猫種用のトイレを選んでニャー

| 砂の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | ノルウェージャンへの考慮点 |

|---|---|---|---|---|

| 鉱物系 (ベントナイト) | 自然の砂に近く、多くの猫が好む。固まる力が強い。 | 猫の嗜好性が高い、安価で入手しやすい、消臭性が高い | 重い、砂が飛び散りやすい、粉塵が舞いやすい、燃えるゴミで出せない地域がある | 足の毛に砂がつきやすい可能性。 |

| 木系 (ペレット/おがくず) | 天然の木の香りで消臭。燃えるゴミやトイレに流せる製品が多い。 | 消臭性が高い、環境に優しい | 猫によっては木の香りを嫌う、固まらないタイプは掃除が少し手間 | ペレットが大きいと肉球の感触を嫌う子も。 |

| おから系 | 食品が原料で安全性が高い。燃えるゴミやトイレに流せる製品が多い。 | 安全性が高い、処理が楽 | 湿気でカビやすい、独特の臭いを嫌う猫もいる | 誤食しても比較的安心だが、こまめな掃除が必要。 |

| 紙系 | 軽量で処理が楽(燃えるゴミ、トイレに流せる製品も) | 軽い、処理が楽、粉塵が少ない | 固まる力が弱い製品がある、消臭性が鉱物系に劣る場合がある | 軽いため、毛について部屋に散らばりやすいことも。 |

| シリカゲル系 | 吸湿性・消臭性が非常に高い。掃除の頻度が少なくて済む。 | 消臭・吸収力が長持ちする | 粒が大きく肉球の感触を嫌う猫がいる、価格が比較的高め、固まらないので尿の状態がわかりにくい | 肉球の感触が合わない可能性がある。 |

どんなに高機能なトイレや猫砂でも、愛猫が気に入らなければ意味がありません。

猫砂選びに迷ったら、「鉱物系」がおすすめニャー

見過ごせない「ストレスケア方法」と「運動不足解消」

愛猫の尿路結石予防を考えるとき、食事や水分補給、トイレ環境に目が行きがちですが、実は「ストレス」と「運動不足」も非常に重要な要素です。

猫はストレスを感じるとトイレを我慢したり、水を飲む量が減ったりすることがあります。

運動不足は肥満を招き、それが間接的に尿路結石のリスクを高めることも。

ここでは、愛猫の心と体の健康を保つための、具体的なストレスケア方法と運動不足解消のコツをご紹介します。

ノルウェージャンフォレストキャットの性格とストレスサイン

効果的なストレスケアのためには、まず愛猫の性格を理解し、どんな時にストレスを感じやすいのかを知ることが大切です。

一般的に、ノルウェージャンフォレストキャットは穏やかで賢く、飼い主に従順な猫種です。

しかし、その一方で、環境の変化に敏感な繊細な一面や、賢いがゆえに退屈を感じやすいといった側面も持っています。

- 行動の変化

- 隠れて出てこない時間が増えた

- 過剰なグルーミング(毛が薄くなるほど舐め続ける)

- 攻撃的になる、威嚇する

- 落ち着きがなく、部屋をウロウロする

- トイレ以外の場所での粗相

- 食事・飲水の変化

- 食欲不振または過食

- 水を飲む量が極端に減る(または増える)

- 鳴き声の変化

- いつもより頻繁に、あるいは大きな声で鳴く

- これまで聞いたことのないような声で鳴く

- 体の変化

- 下痢や便秘

- 脱毛

- 特発性膀胱炎(ストレスが引き金となることが多い)の発症

安心できる環境づくりと遊びの工夫

愛猫のストレスを軽減し、心を満たしてあげるためには、「安心できる環境」と「適度な刺激(遊び)」の両方を提供することが重要です。

キャットタワーは、上下運動ができるだけでなく、安心できるパーソナルスペースにもなるため、特に室内飼いの猫には必須アイテムと言えます。

ノルウェージャンフォレストキャットのような大型種には、土台がしっかりしていて安定感のある、大きめのキャットタワーをおすすめします。

- 遊びは、猫の狩猟本能を満たし、ストレスを発散させるための重要な時間です。

1日に10分~15分程度の遊びを、2回以上行うのが理想です。 - おもちゃの工夫:

猫じゃらし、ボール、ネズミのおもちゃなど、色々試して愛猫のお気に入りを見つけましょう。

レーザーポインターも喜びますが、光は捕まえられないため、最後は必ずおやつをあげたり、捕まえられるおもちゃで遊んだりして、満足させてあげることが大切です。 - 知育トイの活用:

おやつを隠して探させる知育トイは、賢いノルウェージャンフォレストキャットの知的好奇心を満たし、退屈を防ぐのに効果的です。

猫は変化を嫌い、決まったルーティンを好む動物です。

食事の時間、遊びの時間、飼い主さんとのコミュニケーションの時間などを、できるだけ毎日同じ時間帯に設定してあげると、猫は安心して生活できます。

肥満防止のための適度な運動不足解消のすすめ

室内飼いの猫、特にノルウェージャンフォレストキャットのような元々は広大な自然を駆け回っていた猫種にとって、「運動不足解消」と、それに伴う「肥満予防」は健康上の重要課題です。

- 肥満は尿路結石の原因の一つ:

- 肥満は活動量や飲水量の低下を招き、尿が濃縮されやすくなるため尿路結石のリスクを高めます。

- 適正体重の維持を心がける:

- 定期的に体重を測定し、愛猫が適正体重を維持できているかチェックしましょう。

肥満にならないようにするには遊べる環境が大事ニャー

- 上下運動を促す環境づくり:

- キャットタワーやキャットウォーク、高さの違う家具などを効果的に配置し、猫が自然にジャンプしたり、登り降りしたりする機会を増やしましょう。

- 飼い主が積極的に遊び相手になる:

- 猫じゃらしなどを使い、猫が獲物を追いかけるようにダイナミックに動けるように遊びを工夫します。

前後に走るだけでなく、ジャンプさせたり、急停止させたりする動きを取り入れると、より効果的な運動になります。

- 猫じゃらしなどを使い、猫が獲物を追いかけるようにダイナミックに動けるように遊びを工夫します。

ボクは長めの猫じゃらしで遊んで、部屋中を走り回ってるニャー

サプリメントは効果がある?獣医師に相談の上で検討を

「愛猫の尿路結石予防のために、何か他にできることはないかな…」

「尿路ケアに良いと聞くサプリメントって、本当に効果があるの?」

そう考えて、様々なサプリメント情報を探している飼い主さんも多いのではないでしょうか。

結論から言うと、サプリメントはあくまで補助的な役割であり、その効果や安全性は成分によって様々です。

サプリメントは、愛猫の結石の種類、体質、健康状態、現在食べているフードや服用中の薬との相性を考慮せずに与えると、かえって健康を害する危険性があります。

必ず専門家である獣医師の診断と指導のもとで検討しましょう。

この前提を踏まえた上で、尿路ケアによく用いられるサプリメントの主な種類と、期待される効果について解説します。

| 成分の種類 | 期待される主な役割 | 注意点 |

|---|---|---|

| クランベリー | 尿路への細菌付着を抑制する働きが期待される。主に細菌性膀胱炎の予防サポートとして知られる。 | 無菌性の膀胱炎や尿路結石自体への直接的な効果は、科学的に明確な証拠が限定的。尿を酸性化させる可能性があるため、結石の種類によっては注意が必要。 |

| N-アセチルグルコサミン(NAG) | 膀胱の粘膜を保護している「GAG層」の構成成分。GAG層を補強し、膀胱のバリア機能をサポートすることで、炎症や刺激から守る働きが期待される。 | 特にストレスなどが関与する「特発性膀胱炎(FIC)」のケアに用いられることがある。 |

| オメガ3脂肪酸(EPA・DHA) | 魚油などに多く含まれる。抗炎症作用があり、膀胱などの炎症を和らげる効果が期待される。 | 全身の健康維持に役立つが、過剰摂取は出血傾向などに繋がる可能性も。品質の良い製品を選ぶことが重要。 |

| D-マンノース | クランベリーと同様、特定の細菌(大腸菌など)が膀胱壁に付着するのを防ぐ働きが期待される。細菌性膀胱炎のサポート目的。 | クランベリー同様、結石自体への直接的な効果は限定的。 |

| 特定のプロバイオティクス(乳酸菌など) | 腸内環境を整えることで、体全体の免疫バランスをサポートし、間接的に健康維持に貢献する可能性が研究されている。 | 尿路への直接的な効果はまだ研究段階。様々な菌株があるため、獣医師に相談の上で選択。 |

- 品質と安全性が保証されているか

- 信頼できるメーカーの製品か、第三者機関による品質チェックを受けているかなどを確認しましょう。猫用に作られ、安全性が確認されていることが大前提です。

- 不要な添加物が含まれていないか

- 着色料、香料、保存料などの添加物が極力少ないものを選びましょう。

- 目的が明確か

- 「何となく良さそう」ではなく、「膀胱粘膜のサポートのため」「抗炎症作用を期待して」など、獣医師と相談した上で明確な目的を持って使用することが大切です。

サプリメントの使用は十分に気をつけなくちゃいけないんだね!

尿路結石になってしまったら?動物病院での治療法

ここまで解説したような症状が愛猫に見られた場合、飼い主さんが取るべき行動はただ一つ。

「ためらわずに、すぐに動物病院を受診する」ことです。

「もう少し様子を見ようかな…」「考えすぎかもしれない…」

そんな迷いが、愛猫の苦しみを長引かせ、時には命に関わる事態を招くこともあります。

特に泌尿器系のトラブルは、急速に悪化する可能性があるため、早期発見・早期治療が何よりも重要です。

ためらわずに受診する重要性

なぜ、泌尿器の症状では「様子見」が危険なのでしょうか?

- 尿道閉塞のリスク:

- 結石や炎症によって尿道が完全に塞がってしまう「尿道閉塞」のリスクが常にあります。これは発症から24~48時間で命に関わる、極めて緊急性の高い状態です。

- 腎臓へのダメージ:

- 尿が正常に排出されないと、腎臓に大きな負担がかかり、急性腎障害を引き起こす可能性があります。一度ダメージを受けた腎臓の機能は、完全には元に戻らないことも少なくありません。

- 猫が感じる強い痛み:

- 排尿時の痛みや不快感は、猫にとって非常に大きなストレスです。その苦痛を一日でも早く取り除いてあげることは、飼い主さんの大切な役割です。

「いつもと違う」と感じたら、それは愛猫からの重要なサインです。

そのサインを軽視せず、まずは専門家である獣医師の診断を仰ぎましょう。

獣医師に伝えるべき情報(飼い主ができる最善の準備)

動物病院を受診する際、飼い主さんからの正確な情報は、獣医師が迅速かつ的確な診断を下すための非常に重要な手がかりとなります。

パニックにならず、落ち着いて状況を説明できるよう、事前に情報を整理しておきましょう。

- いつから、どんな症状がありますか?(最重要)

- 「昨日の夜からトイレに何度も行くようになった」「今朝、トイレの砂にピンク色の尿(血尿)が付いていた」「排尿時に鳴き声をあげたのは今日の昼が初めて」など、時系列で具体的に伝えることが大切です。

- 尿は出ていますか?量はいつもと比べてどうですか?

- 「全く出ていない」「少量しか出ていない」「いつもより明らかに少ない」など、排尿の有無と量は非常に重要な情報です。

- 元気や食欲の状態は?

- 「昨日から元気がない」「今朝からご飯(フード)を全く食べていない(食欲不振)」など。

- 現在の【食事】内容は?

- 与えているキャットフードのブランド名(ドライフードかウェットフードか)、おやつの種類と頻度、最近食事内容を変えたか、などを伝えます。

- 飲水量の変化はありますか?

- 「いつもより水を飲んでいない気がする」「逆にガブガブ飲んでいる」など、気づいた変化を伝えましょう。

- 生活環境に変化はありましたか?

- 引っ越し、模様替え、新しいペットや家族が増えた、大きな工事の音がしているなど、考えられるストレス要因を共有します。

- 過去の病歴や治療歴

- 以前にも尿路結石になったことがあるか、他に持病があるか、服用中の薬があるかなどを伝えます。

適切な準備をして臨むことで、飼い主さんも落ち着いて診察を受けることができ、愛猫にとって最善の治療に繋がります。

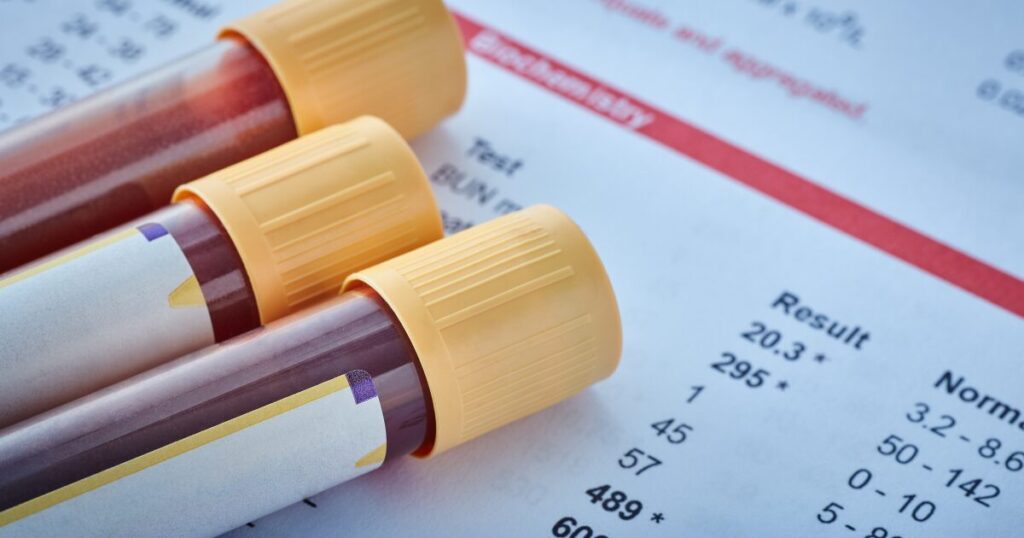

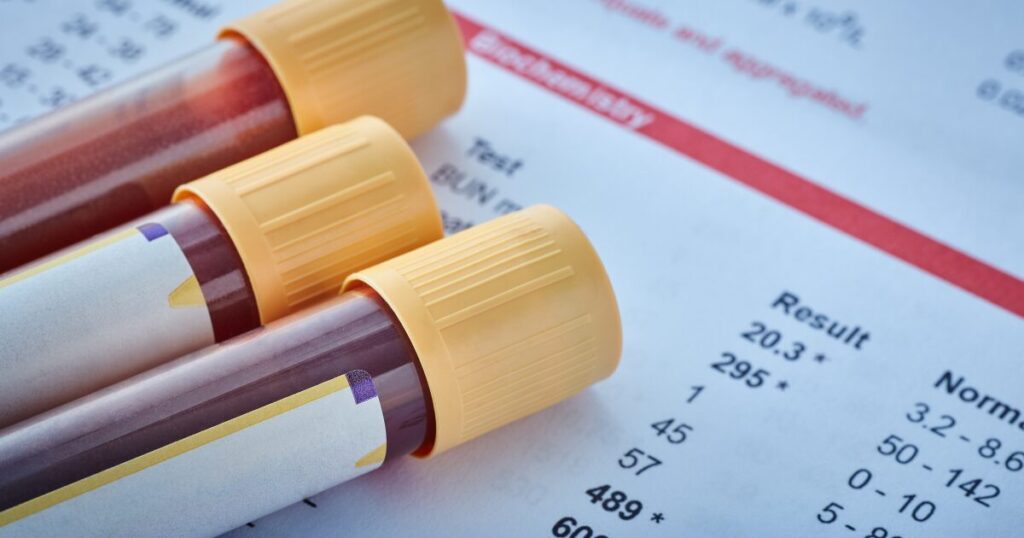

どんな検査方法をするの?尿路結石の診断方法

動物病院に到着し、獣医師に愛猫の症状を伝えた後、次に行われるのが正確な診断のための検査です。

適切な治療法を選択するためには、まず「何が、どこで、どのようになっているのか」を正確に把握する必要があります。

ここでは、一般的に行われる主な検査方法とその目的について、一つひとつ分かりやすく解説していきます。

飼い主さんからの詳しい情報(いつから、どんな症状かなど)を元に、獣医師が愛猫の全身状態を目で見て(視診)、お腹などを触って(触診)確認します。

尿路トラブルの診断で最も基本となる、尿そのものを調べる検査です。

レントゲンや超音波(エコー)を使って、体の中の様子を画像で確認します。

全身の健康状態や、腎臓など他の臓器への影響を評価します。

それでは、各検査でどのようなことが分かるのか、詳しく見ていきましょう。

尿検査:尿に隠された情報を読み解く

尿検査は、尿路結石の診断において最も重要で基本的な検査方法です。

新鮮な尿を調べることで、尿路で何が起こっているのか、多くの情報を得ることができます。

- 尿pH(ペーハー):

- 尿が酸性かアルカリ性かを調べます。これは結石の種類を推測する上で重要な手がかりとなります。ストラバイト結石はアルカリ尿で、シュウ酸カルシウム結石は酸性尿でできやすい傾向があるため、今後の食事療法の方針を決める上でも役立ちます。

- 尿比重:

- 尿の濃さを示す数値です。尿比重が高い場合は尿が濃縮していることを意味し、水分不足の可能性や結石ができやすい状態であることを示唆します。

- 潜血反応:

- 尿中に血液が混じっているか(血尿)を調べます。肉眼では見えないごく微量の血液も検出できます。

- 尿沈渣(にょうちんさ)検査:

- 尿を遠心分離機にかけ、沈殿した成分を顕微鏡で詳しく観察します。

- 結晶の有無と種類:

- ストラバイト結石やシュウ酸カルシウム結石の元となる、特徴的な形の結晶が確認できます。

- 赤血球(出血の証拠)、白血球(炎症や感染のサイン)、細菌、上皮細胞(粘膜のダメージ)などを観察し、炎症や感染の程度を評価します。

画像診断:結石の場所・大きさ・数を目で見る

尿検査で結石の存在が疑われた場合、次に画像診断で結石そのものを「見て」確認します。

| 検査方法 | 特徴と目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| レントゲン検査 | X線を使って体内の硬い組織(骨や結石など)を撮影します。結石の有無、大きさ、数、大まかな位置を確認するのに有効です。 | 比較的短時間で撮影できる。結石の全体像を把握しやすい。 | 結石の種類(レントゲンに写りにくい尿酸塩結石など)や、小さな結石は見つけにくいことがある。臓器の内部構造は詳しくわからない。 |

| 超音波(エコー)検査 | 超音波を使って体内の臓器の内部構造をリアルタイムで観察します。結石だけでなく、膀胱や腎臓の状態も詳しく評価できます。 | レントゲンに写らない結石も発見できる。膀胱の壁の厚さ(炎症の程度)、腎臓の構造変化、尿管結石の診断に非常に優れている。 | 検査に時間がかかることがある。腸管ガスが多いと見えにくいことがある。 |

獣医師は、これらの検査を組み合わせることで、より正確な診断を下します。

血液検査:全身への影響を評価する

尿路結石が疑われる際、なぜ血液検査が必要なの?と疑問に思うかもしれません。

血液検査は、尿路の問題が全身の健康にどのような影響を与えているか、特に腎臓の機能は正常かを評価するために非常に重要です。

- 腎機能のチェック:

- 尿管結石や尿道閉塞によって尿の流れが滞ると、腎臓に大きなダメージが及びます。血液検査で腎機能の指標となる数値を調べることで、腎臓が正常に働いているか、どの程度のダメージを受けているかを評価できます。これは、今後の治療方針や予後を判断する上で極めて重要です。

- 炎症反応のチェック:

- 体内に炎症や感染が起きていないかを、白血球数などで確認します。

- 脱水状態や電解質バランスのチェック:

- 食欲不振や嘔吐がある場合、脱水状態になっていないか、体内のミネラル(電解質)バランスが崩れていないかを評価します。特に尿道閉塞の場合は、カリウム値が上昇し、心臓に影響を及ぼす危険性もあります。

主な治療法の種類と内容

尿検査や画像診断によって愛猫の尿路結石(尿管結石含む)の診断が確定したら、次はいよいよ治療が始まります。

どのような治療法が選択されるかは、主に結石の種類、大きさ、場所、そして愛猫の症状や全身状態によって決まります。

ここでは、主な治療法である「内科的治療」と「外科的治療(手術)」、そして緊急時の処置について、それぞれの内容を詳しく解説します。

| 結石の種類 | 主な治療方針 | 特徴 |

|---|---|---|

| ストラバイト結石 | 内科的治療が第一選択。(食事療法で結石を溶かすことを目指す) | 尿のpHを下げる(酸性にする)食事や、結石の材料となるミネラルを制限した食事で溶解が期待できる。 |

| シュウ酸カルシウム結石 | 外科的治療が基本。(食事療法では溶けないため、手術による摘出が必要) | 食事療法で溶かすことができないため、物理的に取り除く必要がある。食事は主に再発予防が目的。 |

内科的治療(食事療法、薬物療法)

内科的治療は、手術をせずに食事療法や薬を使って結石に対応する方法です。

主に、食事で溶かすことが期待できるストラバイト結石の場合に選択されます。

ストラバイト結石を溶かすために特別に成分調整された「処方(療法食)」を主食として与えます。

このフードは、

- 尿のpHを酸性に傾け、アルカリ環境でできやすいストラバイトを溶けやすくする

- 結石の材料となるマグネシウムやリンを制限する

- 尿量を増やして尿を薄める といった働きがあります。結石が完全に溶けるまでには、数週間から数ヶ月かかることが一般的です。

診断結果に基づき、愛猫に合った処方(療法食)が選択されます。

これまでの食事から、処方(療法食)へと徐々に切り替えていきます。

溶解療法中は、おやつを含め、処方された療法食以外の食べ物は原則として与えられません。

定期的に動物病院で尿検査や画像診断を行い、結石が小さくなっているか、尿のpHが適切にコントロールされているかなどをチェックします。

結石が完全に溶けたことを確認したら、再発予防のための維持食へと切り替えていきます。

食事療法と並行して、必要に応じて薬が処方されることもあります。

- 抗生物質: 細菌感染による膀胱炎を併発している場合に処方されます。

- 消炎鎮痛剤: 膀胱の炎症や痛みを和らげます。

- その他: 尿道を広げて排尿を助ける薬や、pH調整剤などが使われることもあります。

外科的治療(手術)

内科的治療で対応できない場合や、そもそも食事で溶かすことのできない結石の場合は、外科的治療(手術)が必要となります。

- シュウ酸カルシウム結石の場合:

- この種類の結石は、食事で溶かすことができないため、摘出するには手術が必要です。

- 結石が大きい、または数が多い場合:

- 大きすぎて溶解に時間がかかりすぎる場合や、数が多すぎる場合は手術が選択されることがあります。

- 尿道閉塞を繰り返す場合:

- 薬やカテーテルで一時的に改善しても、根本的な原因である結石を取り除かない限り閉塞を繰り返す可能性があります。

- 尿管結石の場合:

- 尿管に結石が詰まって腎機能に影響が出ている場合、緊急で手術が必要となることが多いです。

主な手術の種類

お腹を切開して膀胱にアプローチし、直接膀胱を切開して中の結石を取り出す、最も一般的な手術法です。

その他の治療法(カテーテルによる閉塞解除など)

これは、主に尿道閉塞を起こした際の緊急処置として行われます。

尿道に結石などが詰まって全く尿が出せなくなった場合、まずは麻酔をかけて尿道に細い管(カテーテル)を挿入し、生理食塩水などで詰まっているものを膀胱内に押し戻したり、洗い流したりして、尿の通り道を確保します。

ただし、これはあくまで一時的な閉塞の解除であり、根本的な治療ではありません。

膀胱内に残った結石に対して、後日改めて内科的治療や外科的治療が必要となります。

気になる治療費の目安

愛猫の治療法が決まると同時に、飼い主さんの頭をよぎるのが「治療費は一体いくらかかるのだろう?」という現実的な問題です。

尿路結石(尿管結石含む)の治療にかかる費用の目安を解説します。

ただし、これからお伝えする金額は、あくまで一般的な目安です。

動物病院の規模、地域、愛猫の体重や重症度、合併症の有無などによって大きく変動することを、あらかじめご了承ください。

| 項目分類 | 内容 | 費用目安(あくまで参考) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初診・再診料 | 診察を受けるための基本料金。 | 1,000円~3,000円程度 | 夜間や救急の場合は割増料金がかかります。 |

| 検査費用 | 尿検査 画像検査 血液検査 | 3,000円~15,000円程度(検査項目による) | 正確な診断に不可欠です。 |

| 内科的治療費 | 薬代 | 数千円~(処方内容と期間による) | 長期にわたることも。 |

| 外科的治療費 | 手術費用 | 150,000円~400,000円程度 | 費用が最も高額になる部分です。麻酔、手術手技、点滴、入院費、術後薬などが含まれます。 |

| 緊急処置費 | 尿道閉塞時のカテーテル処置など | 30,000円~100,000円程度 | 入院を伴うことが多く、夜間・救急の場合はさらに高額になります。 |

万が一の備えに。「ペット保険」の検討を

これらの治療費を見て、経済的な負担の大きさに驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。

そんな万が一の事態に備えるための選択肢が「ペット保険」です。

- 補償割合と年間利用上限

- 補償割合(50%か70%かなど)や、年間に使える回数・金額の上限を確認しましょう。

- 尿路結石症が補償対象か

- ほとんどの保険で対象となりますが、加入前に必ず確認しましょう。また、特定の病気(遺伝性疾患など)が対象外になっていないかもチェック。

- 待機期間と加入年齢

- 加入してから補償が開始されるまでの「待機期間」の有無や、加入できる猫の年齢制限を確認します。

- 更新時の条件

- 一度大きな病気にかかっても、翌年以降も同じ条件で更新できるか(終身継続可能か)は非常に重要なポイントです。

愛猫に最善の治療を受けさせてあげたい、という気持ちは全ての飼い主さんに共通するものです。

そのためにも、経済的な備えについて、これを機に一度考えてみてはいかがでしょうか。

信頼できる動物病院選びのポイント

「近所だから」「夜遅くまでやっているから」といった利便性も大切ですが、長期的な視点で見ると、それ以上に重要なポイントがいくつかあります。

- 説明の丁寧さと分かりやすさ

- 病状や検査方法、治療法の選択肢について、専門用語ばかりでなく、私たちが理解できる言葉で丁寧に説明してくれるでしょうか?メリットだけでなく、デメリットやリスク、おおよその治療費についてもきちんと話してくれる姿勢は、信頼の証です。

- コミュニケーションのしやすさ

- こちらの質問や不安に、時間をかけて耳を傾けてくれるでしょうか?獣医師だけでなく、動物看護師や受付のスタッフの方々が親切で、病院全体として相談しやすい雰囲気かどうかも大切なポイントです。

- 猫への配慮と扱い方

- 診察の際に、猫を怖がらせないように優しく扱ってくれるか、猫のストレスに配慮してくれているかどうかも見ておきたい点です。猫専用の待合室や診察室がある病院は、より猫への配慮が行き届いていると言えるかもしれません。

- 設備と専門性

- 尿路結石の診断に必要な超音波(エコー)検査装置など、適切な医療設備が整っているか。また、獣医師が猫の病気全般、特に泌尿器系の疾患について深い知識や経験を持っているかも重要です。

- 治療方針の共有

- 「治療法はこれしかありません」と一方的に決めるのではなく、「Aという方法とBという方法があり、それぞれのメリット・デメリットはこうです。この子の場合は…」というように、複数の選択肢を提示し、飼い主の意向も尊重しながら一緒に治療方針を決めてくれる獣医師は、良きパートナーとなってくれるでしょう。

飼い主の心に寄り添ってくれるかどうかが、大事な動物病院選びの基準でした。

尿路結石は再発防止が重要!一度治っても油断禁物

長い治療期間を終え、愛猫が元気を取り戻した時の安堵感と喜びは、何物にも代えがたいもので、辛い症状から解放され、元気に走り回る姿を見て、飼い主さんもようやく一息つけることでしょう。

しかし、絶対に忘れてはならないことがあります。

「尿路結石(尿管結石含む)は、非常に再発しやすい病気である」ということです。

ここまでお伝えした徹底的な予防策は、そのまま強力な再発防止策となります。

それらのケアを「継続」していくために、日々の生活で特に意識すべきポイントを改めて確認していきましょう。

- 獣医師の指示に従った食事管理の継続

- 日々の飲水量と排尿状態のチェックの習慣化

- 定期的な健康診断と尿検査のすすめ

- ストレスの少ない生活環境の維持

継続的なケアが、ボクたちの尿路の健康を守り、幸せな毎日を過ごすための鍵ニャー

獣医師の指示に従った食事管理(フード、療法食)の継続

尿路結石の再発防止において、最も重要で効果的な柱が「食事管理の継続」です。

予防のためのフード選びの知識を、今度は「継続的なケア」として実践していくフェーズになります。

特に、獣医師から療法食を処方されている場合は、それを続けることが愛猫の健康を守るための生命線となります。

なぜ療法食を続けなければならないの?

結石ができにくい体内環境を維持するためニャー

獣医師から指示された療法食は、愛猫の体調が良く見えても、必ず継続して与えなければなりません。

なぜなら、治療によって結石がなくなったとしても、結石ができやすい根本的な体質そのものが治ったわけではないからです。

療法食は、尿のpHやミネラルバランスを継続的にコントロールし、結石の材料が尿中に増えたり、結晶ができたりするのを防ぐことで、「結石ができにくい体内環境を維持する」という重要な役割を担っています。

例えば、ストラバイト結石ができやすかった猫が療法食をやめてしまうと、尿のpHが再びアルカリ性に傾き、新たな結晶が作られ始めます。

シュウ酸カルシウム結石ができやすかった猫の場合は、尿中のカルシウムやシュウ酸の濃度がコントロールされなくなり、再び結石が形成されるリスクが急上昇します。

療法食を続けることは、目に見えない体内環境レベルでの再発防止に不可欠なのです。

飼い主さんが抱えがちな悩みと解決策

療法食の継続が重要だと分かっていても、現実的には様々な悩みが出てくるものです。

ここでは、よくあるお悩みとその解決策のヒントをご紹介します。

- 猫が療法食に飽きてしまったようなのですが…

-

同じシリーズの別タイプを試してみましょう

療法食のブランドによっては、同じ尿路ケアの目的でも、味(チキン、フィッシュなど)や形状(ドライ、ウェット、パテ、ムースなど)の異なる様々な製品が用意されています。

ウェットフードを活用するのも有効的な場合があります。同じシリーズのウェットタイプをトッピングしたり、混ぜたりすると、香りが立って食欲が増すことがあります。

- 療法食は費用が高くて、続けるのが大変です…

-

療法食は一般のフードに比べて高価なため、経済的な負担は大きいですよね。

しかし、もし再発してしまい、再び検査や治療、場合によっては高額な手術が必要になることを考えると、結果的に療法食を続ける方が総費用を抑えられる「未来への投資」と考えることもできます。オンラインストアなどで、まとめ買いすると少し安く購入できる場合もあるかもしれません。

(保存期間の長期化による品質の劣化に注意が必要です) - どうしてもおやつをあげたいのですが、どうしたらいいですか?

-

治療中はおやつを与えることはやめておきましょう。どうしても、という場合には獣医師に相談が原則です。

日々の飲水量と排尿状態のチェックを習慣に

獣医師の指示に従った食事管理と並行して、飼い主さんが毎日できる最も強力な再発防止策が「日々の飲水量と排尿状態のチェック」です。

愛猫の体内で起こっている変化は、多くの場合、飲む水の量や尿の状態という形で、目に見えるサインとして現れます。

飲水量って測れるの?

おおまかにいつもの量と比べて、増えているか、減っていないかをチェックするニャー

このサインを日常的に読み取る習慣をつけることで、再発の兆候をいち早く察知し、重症化する前に対応することが可能になります。

「毎日チェックするのは大変そう…」と感じるかもしれませんが、いくつかのコツを押さえれば、毎日のルーティンに無理なく組み込めますよ。

- 定点観測で「減り具合」を見る

- 毎日、決まった時間に、同じ容器に同じくらいの高さまで水を入れましょう。そして翌日の同じ時間に、どれくらい水が減っているかを目で確認します。これを習慣にすると、「昨日は結構減っていたのに、今日はあまり変わらないな」といった変化に気づきやすくなります。

- ウェットフードとの関係を理解する

- 食事の大部分がウェットフードの場合、食事から多くの水分を摂取しているため、器から直接水を飲む量は自然と少なくなります。これは心配いりません。逆に、普段ウェットフードを食べている子が急に水をたくさん飲み始めたら、それは注意すべきサインかもしれません。

飲む量以上に、飼い主さんが正確に把握しやすいのが「出す量」、つまり尿の状態です。

毎日のトイレ掃除は、絶好の健康チェックの機会となります。

- 尿の量(塊の大きさ)はいつもと同じか?

- 固まるタイプの猫砂を使っている場合、尿の塊の大きさが重要な指標になります。健康な時の「いつものサイズ(例えば、こぶし大くらいなど)」を覚えておきましょう。いつもより塊が明らかに小さい、あるいは小さい塊がいくつもできている場合は、頻尿や排尿困難のサインかもしれません。

- 尿の色はきれいな黄色か?

- 健康な猫の尿は、薄い黄色(麦わら色)をしています。色が濃すぎる場合は水分不足、逆にほとんど無色透明の場合は多飲多尿(腎臓病などの可能性も)が疑われます。そして、ピンク色や赤っぽい血尿が見られたら、すぐに動物病院に相談すべきサインです。

- 尿の回数はいつも通りか?

- トイレの中にできる尿の塊の数が、1日に何個くらいかを把握しておきましょう。いつもより極端に多い、あるいは少ない場合は注意が必要です。

- トイレでの様子に変化はないか?

- トイレ掃除の時だけでなく、愛猫がトイレを使っている時の様子もさりげなく観察しましょう。長時間力んでいる、鳴き声をあげるなどの症状がないかチェックしましょう。

日々の飲水量と排尿状態のチェックは、慣れてしまえば数分で終わる簡単な習慣です。

この数分の観察が、愛猫の健康を守り、再発防止に繋がる最も確実な方法の一つなのです。

定期的な健康診断と尿検査のすすめ

飼い主さんによる毎日のきめ細やかな観察は、再発防止の第一歩として非常に重要です。

しかし、私たちの目だけでは確認できない体の中の変化もあります。

そこで欠かせないのが、獣医師による定期的な健康診断と尿検査です。

なぜ定期的な健康診断と尿検査が必要なの?

愛猫が元気そうに見えても、尿の性状は食事や体調によって日々変化しているニャー

問題が大きくなる前に、その小さな変化の芽を専門家の目で摘み取ってもらうことが、長期的な安心に繋がるのです。

- 目に見えない「結晶」の早期発見

- 尿検査では、結石になる前の「結晶」の段階でその存在を発見できます。これは、飼い主さんが肉眼で確認することはできません。結晶が見つかった時点で、食事内容を見直したり、飲水量をさらに増やす工夫をしたりと、早期に対策を打つことができます。

- 尿pHの変動チェック

- 療法食を食べていても、体調や他の要因で尿のpHが結石のできやすい範囲に傾いてしまうことがあります。定期的に尿pHを測定し、適切な範囲にコントロールできているかを確認することは、再発防止に極めて重要です。

- 腎機能など全身状態の評価

- 一度尿路結石(特に尿管結石)を経験した猫は、腎臓に負担がかかっている可能性があります。定期的な血液検査で腎機能の数値などをチェックし、他の病気の兆候がないかを確認することも、愛猫の長寿のためには欠かせません。

- 獣医師との情報共有と安心感

- 定期的に通院することで、日頃のケアに関する疑問や不安を獣医師に相談でき、専門的なアドバイスをもらえます。「今のケアで大丈夫」と専門家にお墨付きをもらえることは、飼い主さんにとって大きな安心材料となるでしょう。

- どれくらいの頻度で受診したらいいの?

-

定期健診の頻度は、愛猫が過去に経験した結石の種類、年齢、現在の健康状態、食べている療法食の種類などによって異なります。

必ず、かかりつけの獣医師と相談して、愛猫だけのモニタリング計画を立てましょう。

日々のケアという「ホームケア」と、定期的な健康診断という「プロケア」。

この二つを両輪として回していくことが、愛する愛猫を尿路結石の苦しみから守り続けるための、最も確実な道筋です。

ストレスの少ない生活環境の維持

食事管理、飲水チェック、そして定期的な健康診断。

これらの物理的なケアと並行して、愛猫の再発防止のために欠かせないのが、【ストレス】の少ない、穏やかな生活環境を「維持」していくことです。

ストレスは猫の特発性膀胱炎(FIC)の引き金となり、排尿を我慢したり飲水量を減らしたりする行動に繋がるため、尿路結石の大きなリスクファクターとなります。

一度治療を終えた愛猫にとって、穏やかで安心できる環境は、何よりの再発防止薬となるのです。

ここでは、その環境を継続的に維持していくためのポイントを再確認しましょう。

- 安定した毎日のルーティンを保つ

- 猫は変化を嫌い、予測可能な毎日を好む動物です。食事の時間、遊びの時間、飼い主さんが出かける時間、帰ってくる時間など、日々のスケジュールをできるだけ一定に保つことで、猫は大きな安心感を得られます。

- 「安心できる縄張り」を死守する

- いつでも隠れられるお気に入りの場所(段ボール箱、猫用ベッドなど)や、部屋全体を見渡せる高い場所(キャットタワーの最上段など)は、猫にとって重要なセーフティゾーンです。頻繁な模様替えは避け、愛猫の「聖域」を尊重してあげましょう。

- 知的・身体的刺激を継続的に与える

- 退屈は猫にとって大きなストレスです。毎日短時間でも良いので、おもちゃで一緒に遊ぶ時間を必ず作りましょう。時々新しいおもちゃを導入したり、おやつを隠して探させる「宝探しゲーム(知育トイ)」を取り入れたりして、知的好奇心を刺激してあげることも運動不足解消とストレスケアに繋がります。

- 五感を刺激する大きな変化を避ける

- 大きな音(工事、大音量の音楽)、強い香り(芳香剤、香水)、見知らぬ人の頻繁な出入りなどは、猫にとって大きなストレス源となります。来客時などは、猫が安心して避難できる場所を確保してあげましょう。

- 飼い主さん自身がリラックスする

- 猫は飼い主さんの感情に非常に敏感です。飼い主さんがイライラしたり、不安になったりしていると、その気持ちが猫にも伝わってしまいます。飼い主さんが穏やかな気持ちでいることが、何よりのストレスケアになることも忘れないでください。

尿路結石の再発防止は、何か特別なことをするというよりも、「食事」「水」「トイレ」「ストレス」という4つの基本要素について、愛猫にとっての「快適な当たり前」を高いレベルで維持し続けることに他なりません。

飼い主さんの日々の愛情のこもった観察とケアが、最大の予防になります。

「いつも通り」を守り続けることが、最高の再発防止ケアになるんだね!

よくある質問Q&A

多くの飼い主さんから寄せられるであろう疑問について、Q&A形式でお答えします。

- 療法食はずっと続けないといけないの?

-

獣医師から特別な指示がない限り、続ける必要があります。

ですが、治療後は予防食へ切り替えることも必要ですので、変更を考える場合は必ず獣医師に相談してください。

- 市販の「下部尿路ケア」フードと療法食の違いは?

-

大きな違いは、「目的」と「成分調整のレベル」です。

- 市販のケアフード:

- 健康な猫が尿路結石になりにくくするための「予防」を目的としたフードです。

ミネラルバランスなどが調整されていますが、その調整レベルは比較的緩やかです。

- 健康な猫が尿路結石になりにくくするための「予防」を目的としたフードです。

- 療法食:

- 既に尿路結石と診断された猫の「治療」や「積極的な再発防止」を目的としたフードです。

獣医師の処方が必要で、特定の結石(ストラバイト結石など)を溶かしたり、新たな結石形成を強力に抑制したりするために、栄養成分が厳密に調整されています。

- 既に尿路結石と診断された猫の「治療」や「積極的な再発防止」を目的としたフードです。

- 市販のケアフード:

- 「遺伝」する可能性はあるの?

-

特定の猫種で結石ができやすい傾向が報告されており、遺伝的な要因が関与している可能性は否定できません。

ですが、それ以上に、個々の体質や日々の生活習慣(食事、水分不足など)の影響が大きいと考えられています。 - ノルウェージャンフォレストキャットは特にどんなおやつ選びをすればいい?

-

A. おやつは「低ミネラル」「低カロリー」を意識して選ぶことが大切です。

これはノルウェージャンフォレストキャットに限らず、尿路トラブルのリスクがある猫全般に言えることです。

ノルウェージャンフォレストキャットは体が大きく、運動量が不足すると肥満になりやすいため、カロリーコントロールは特に重要です。

まとめ

愛猫の尿路結石(尿管結石含む)というテーマについて、原因や症状といった基礎知識から、具体的な予防策、そして万が一の時の治療法や再発防止の継続的なケアまで、網羅的に解説してきました。

情報量が非常に多く、一度に全てを実践するのは大変だと感じられたかもしれません。

しかし、最も大切なことは、完璧を目指すことよりも、「愛猫の健康を守るために、今日からできることを一つでも始めてみること」です。

- 食事は、専門家と選ぶ

- 愛猫の体質と状態に合ったキャットフード(フード)を、必ず獣医師と相談しながら選びます。自己判断での療法食の開始・中断はしません。

- 水は、いつでも新鮮に

- いつでも新鮮な水を飲める環境を整え、水分補給を促す工夫を楽しみながら続けます。

- 環境は、猫ファーストで

- 清潔で快適なトイレを用意し、ストレスの少ない穏やかな毎日を提供します。

- 観察は、愛情の証

- 毎日のトイレ掃除を「愛猫からの健康レポート」と捉え、尿の量・色・回数や、愛猫の小さな変化を見逃しません。

- 連携で、最強のチームに

- 日々のケアは飼い主が、専門的なチェックは獣医師が。信頼できるパートナーとして、定期的に相談し、二人三脚で愛猫の健康を守ります。

この記事に関するご質問や、皆様の貴重な体験談などがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。